Воскресенье Всеволода Петровича Задерацкого

№ 1 (1339), январь 2017

Календарь торжеств юбилейного года Московской консерватории вместил, помимо собственно балов и приемов по случаю 150-летия со дня основания Alma mater, научные собрания и концертные проекты в память тех, с кем так или иначе, прямо или косвенно, была связана ее судьба. Играли, пели и рассуждали в честь В. А. Моцарта, поклонились С. И. Танееву, почтили С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича, Вяч. И. Иванова и М. А. Булгакова. Не забыли и коллег, ученых и исполнителей, покинувших сей мир совсем недавно. Всего не перечислить. Завершался декабрь однодневным марафоном, посвященным Всеволоду Петровичу Задерацкому (1891–1953).

Календарь торжеств юбилейного года Московской консерватории вместил, помимо собственно балов и приемов по случаю 150-летия со дня основания Alma mater, научные собрания и концертные проекты в память тех, с кем так или иначе, прямо или косвенно, была связана ее судьба. Играли, пели и рассуждали в честь В. А. Моцарта, поклонились С. И. Танееву, почтили С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича, Вяч. И. Иванова и М. А. Булгакова. Не забыли и коллег, ученых и исполнителей, покинувших сей мир совсем недавно. Всего не перечислить. Завершался декабрь однодневным марафоном, посвященным Всеволоду Петровичу Задерацкому (1891–1953).

То, что именно здесь, в преддверии года столетия революции 1917-го, расположилось событие, связанное с именем едва ли не самого несчастливого из выпускников консерватории, можно воспринимать как многогранный символ, подразумевающий самые разнообразные понимания, отбрасывающий лучи самых разных оттенков на все прежде отмеченные персоналии и даты. В. П. Задерацкий, волею судьбы вычеркнутый из истории русской музыки, помещенный в вакуум потустороннего созерцания ее полувекового течения, явил уникальный прецедент внутренней творческой эмиграции при почти беспримерном для отечественного музыканта «пребывании со своим народом» в самом жарком горниле его испытаний и мук.

Сам строй фестиваля выглядел не финальным, но во многом итоговым аккордом многолетней деятельности его вдохновителя и главного организатора, профессора Вс. Вс. Задерацкого, направленной к прославлению, «возвращению в историю» (так и были озаглавлены юбилейные мероприятия) имени и наследия композитора и отца. В структуре Festtag’а соединились, кажется, признаки всех существующих ныне форм научно-просветительских собраний, воплотились принципы множества разнообразных смысловых и композиционных иерархий.

В. П. Задерацкий не дождался подобного чествования при жизни, не получил воздаяния, которому дух его почти ощутимо внимал на протяжении всего воскресенья 18 декабря 2016 года. Подумалось, что пример празднования, созданного сыновним энтузиазмом и любовью при поддержке коллег по консерватории, утверждает, как важно чувствовать себя не только потомком великих, но подлинным их наследником, принимать на себя во всей полноте неизбывную ответственность за судьбу полученных даров.

Торжественное Matinee началось в 11 часов в Рахманиновском зале с приветствий проректора по науке проф. К. В. Зенкина, зав. кафедрой истории русской музыки проф. И. А. Скворцовой и проф. Вс. Вс. Задерацкого. Пролог увенчался патетическим Гимном: симфонический плакат «Конная армия» в версии для двух фортепиано был сыгран авторами переложения студентами Д. Баталовым и Ф. Коссым.

Затем вступила в свои права научная конференция. Она началась с программной лекции проф. И. А. Барсовой, уникальной посланницы «старой» консерваторской школы. Далее каждая (из подразумеваемых) секция представляла отдельную жанровую сферу, так или иначе нашедшую воплощение в наследии В. П. Задерацкого: фортепианные сонаты, прелюдии и фуги, романсы. К финалу собрание приобрело тон научно-практического «круглого стола»: раздавались реплики исследователей разных поколений, государств и научных школ. И все время, во всех сообщениях звучала музыка композитора; ее было, пожалуй, как никогда много.

Вечер большого дня возвращался к его истоку. В том же Рахманиновском зале, где поутру раздались первые приветственные слова о Задерацком-старшем и брутальные аккорды его сочинения, был запланирован концерт, еще одна панорама жанров творчества композитора. Предполагалось путешествие между фортепианными сонатами и фрагментами вокального цикла «Поэма о русском солдате» (на тексты из «Василия Теркина») с посещением величественных «Прелюдий и фуг» – до уникальной «Арктической симфонии», адресованной исполнителям самого юного возраста. Отзвуки утренних речей патриархов музыкознания должны были смешаться в духовной акустике с голосами детского хора, воплощая еще один символ вечности, для которой воскресало имя композитора.

…Эта статья писалась заранее: черновик был заготовлен на основании знакомства с расписанием конференции и концертной афишей. Жизнь как обычно внесла свои коррективы, непредсказуемо интерпретировала стройный замысел организаторов: пребывать созерцателем проекта оказалось выгоднее, нежели становиться свидетелем и участником его воплощения. Никто не мог предугадать, что во второй половине действа, ближе к вечеру, как раз тогда, когда за окнами стемнеет, в корпусах консерватории отключат электричество. Что погаснет свет, откажутся работать проектор и колонки, что оставшаяся часть вечера пройдет при свечах и светящихся экранах мобильных телефонов…. Однако (да простит автора долготерпеливый читатель) переделывать текст под впечатлением реально случившегося показалось излишним.

И да не коснется впредь суета человеческая величия и славы творческого бытия.

Доцент А. В. Наумов

Счастливы художники, чье искусство не связано с сиюминутностью дня – они имеют возможность возвратиться к зрителям и читателям спустя столетия. Для них ничего не решают даты, рядом с ними меркнут любые числа, потому что царственное слово и сердцем повторенный звук преодолевают тяготение настоящего в прошлое. Остракизмы и награды, преследования и скитания, невостребованность и недооцененность – все отходит в историческую даль, покрывается тонким тленом забвения, потомкам бывает трудно связать хорошо знакомую книгу или картину с трагедией или фарсом жизненного пути их создателя. Счастлив тот, кто и в несчастье уверен в негорючести материала своих творений.

Счастливы художники, чье искусство не связано с сиюминутностью дня – они имеют возможность возвратиться к зрителям и читателям спустя столетия. Для них ничего не решают даты, рядом с ними меркнут любые числа, потому что царственное слово и сердцем повторенный звук преодолевают тяготение настоящего в прошлое. Остракизмы и награды, преследования и скитания, невостребованность и недооцененность – все отходит в историческую даль, покрывается тонким тленом забвения, потомкам бывает трудно связать хорошо знакомую книгу или картину с трагедией или фарсом жизненного пути их создателя. Счастлив тот, кто и в несчастье уверен в негорючести материала своих творений. Нельзя сказать, что знакомство с сочинениями новообретенного классика, и особенно его книгой «Воспоминания о России», наполняет сердце современного читателя одними светлыми чувствами. Становятся понятны и озлобление, и зависть, и даже ненависть, которую питали к нему многие в музыкальном сообществе, безвозвратно канувшем вместе со «старым миром» к концу 1920-х. Сабанеев беспощадно прав в своих оценках, эта правота особенно очевидна теперь, когда музыкальная наука в состоянии аргументировано доказать многие из интуитивных и субъективных впечатлений критика. Он резок, чужд авторитетов, пристрастен – и в тоже время идеально чист помыслами. Ничто не могло бы заставить его назвать черное белым. Репутация выглядела несколько подмоченной рецензиями на неслышанные, непосещенные концерты: зачем ходить, если все равно не понравится? Тогда, в годы декадентского индивидуализма композиторов, это представлялось из рук вон выходящим, а теперь все чаще кажется, что только так и можно, только так и нужно. Мусор современности лезет в уши, прикидывается олицетворением прогресса, отвлекает, рассеивает внимание. Как оборониться от ложных ценностей и низких истин? Сабанеев предпочитал скорее упустить бриллиант, нежели набрать полные пригоршни пустой руды.

Нельзя сказать, что знакомство с сочинениями новообретенного классика, и особенно его книгой «Воспоминания о России», наполняет сердце современного читателя одними светлыми чувствами. Становятся понятны и озлобление, и зависть, и даже ненависть, которую питали к нему многие в музыкальном сообществе, безвозвратно канувшем вместе со «старым миром» к концу 1920-х. Сабанеев беспощадно прав в своих оценках, эта правота особенно очевидна теперь, когда музыкальная наука в состоянии аргументировано доказать многие из интуитивных и субъективных впечатлений критика. Он резок, чужд авторитетов, пристрастен – и в тоже время идеально чист помыслами. Ничто не могло бы заставить его назвать черное белым. Репутация выглядела несколько подмоченной рецензиями на неслышанные, непосещенные концерты: зачем ходить, если все равно не понравится? Тогда, в годы декадентского индивидуализма композиторов, это представлялось из рук вон выходящим, а теперь все чаще кажется, что только так и можно, только так и нужно. Мусор современности лезет в уши, прикидывается олицетворением прогресса, отвлекает, рассеивает внимание. Как оборониться от ложных ценностей и низких истин? Сабанеев предпочитал скорее упустить бриллиант, нежели набрать полные пригоршни пустой руды. Он редко писал об исполнениях, в основном – о музыке, новой, новейшей и будущей. Стремление потрафить маститому дирижеру или увенчанному лаврами вокалисту отсутствовало напрочь. Даже о Шаляпине, гордости и славе национального искусства, написано хлестко, почти оскорбительно, но верно в том смысле, в котором достоинства являются оборотными сторонами недостатков! Несовершенство исполнительства виделось преградой между слушателем и композитором, но преградой преходящей, стоящей упоминания, но не изучения, нет, – подобные описания все рано останутся мертвой буквой. Уж если даже скрябинское туше стало такой же жертвой заражения крови, как и замысел «Мистерии», то какой смысл подбирать слова для предметов менее загадочных?

Он редко писал об исполнениях, в основном – о музыке, новой, новейшей и будущей. Стремление потрафить маститому дирижеру или увенчанному лаврами вокалисту отсутствовало напрочь. Даже о Шаляпине, гордости и славе национального искусства, написано хлестко, почти оскорбительно, но верно в том смысле, в котором достоинства являются оборотными сторонами недостатков! Несовершенство исполнительства виделось преградой между слушателем и композитором, но преградой преходящей, стоящей упоминания, но не изучения, нет, – подобные описания все рано останутся мертвой буквой. Уж если даже скрябинское туше стало такой же жертвой заражения крови, как и замысел «Мистерии», то какой смысл подбирать слова для предметов менее загадочных? В заключение – похвальное слово выставке, организованной Музеем им. Н. Г. Рубинштейна при участии В. Л. Сабанеевой-Ланской и профессора РАМ им. Гнесиных Т. Ю. Масловской, для которой Л. Сабанеев в последние годы стал большим, нежели предмет исследовательского интереса. Выставка чуть задержалась в пути, чуть запоздала к 130-летию, но тем лишь подтвердила, что спешить было некуда и что всякая дата в этом случае – лишь повод к неожиданному и необходимому открытию. Поразительно, как содержимое нескольких скромных витрин в фойе Большого зала консерватории способно ликвидировать разрыв между репутацией и биографией, наполнить жизненным смыслом факты, ставшие с некоторых пор достоянием одной истории! Сабанеев – писатель и музыкант предстал в ней сыном и братом, мужем и отцом, учеником, коллегой, другом…

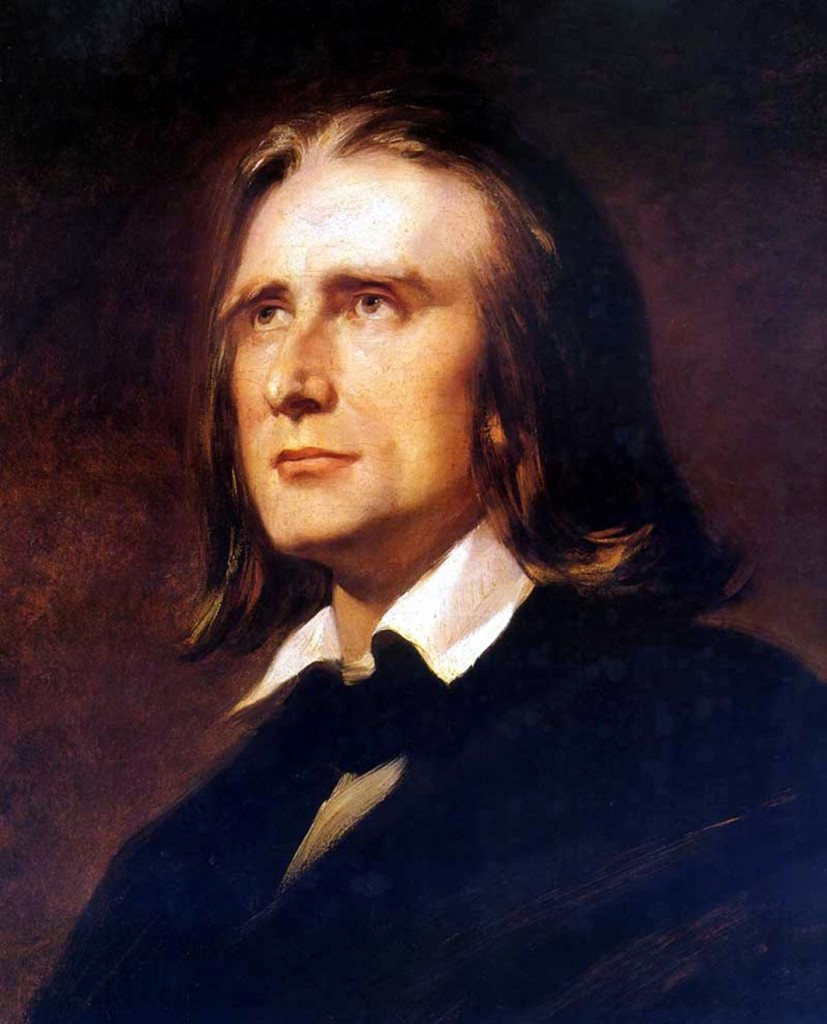

В заключение – похвальное слово выставке, организованной Музеем им. Н. Г. Рубинштейна при участии В. Л. Сабанеевой-Ланской и профессора РАМ им. Гнесиных Т. Ю. Масловской, для которой Л. Сабанеев в последние годы стал большим, нежели предмет исследовательского интереса. Выставка чуть задержалась в пути, чуть запоздала к 130-летию, но тем лишь подтвердила, что спешить было некуда и что всякая дата в этом случае – лишь повод к неожиданному и необходимому открытию. Поразительно, как содержимое нескольких скромных витрин в фойе Большого зала консерватории способно ликвидировать разрыв между репутацией и биографией, наполнить жизненным смыслом факты, ставшие с некоторых пор достоянием одной истории! Сабанеев – писатель и музыкант предстал в ней сыном и братом, мужем и отцом, учеником, коллегой, другом… Биографии многих романтиков нередко представляются потомкам литературными произведениями: кто-то успевает прожить лишь краткое лирическое стихотворение, другому достается новелла с трагическим исходом, встречаются путевые дневники и авантюрные романы… Судьба Ференца Листа видится ныне разновидностью житийного повествования, в котором мы, по наблюдению В. Розанова, «…ищем правил спасения, отделяем частное, личное, отбрасываем подробности, к своему времени относившиеся, и оставляем одно общее…».

Биографии многих романтиков нередко представляются потомкам литературными произведениями: кто-то успевает прожить лишь краткое лирическое стихотворение, другому достается новелла с трагическим исходом, встречаются путевые дневники и авантюрные романы… Судьба Ференца Листа видится ныне разновидностью житийного повествования, в котором мы, по наблюдению В. Розанова, «…ищем правил спасения, отделяем частное, личное, отбрасываем подробности, к своему времени относившиеся, и оставляем одно общее…». Глинка – имя не-собственное, невместимое сознанием, несо-вместимое с суетой, не из-местимое кораблем предыдущей и последующей музыки – русской и нерусской. Это вообще не наименование человеческое, а – пароль, шифр для посвященных, освященный и освещенный заревом собственной царственной непреложности, непреходящести, непереходящести в новые качества и количества романсов, ансамблей, оперных и оркестровых партитур. Звук фамилии композитора – явление музыкальное само по себе, оркестровое, темброво-колористическое, чувственное-осязаемое («Имя твое – льдинка в руке…»). Смысл этой фамилии лишь для русской музыки – характерное первооснование почвенности. Не немецкий ручей, а маленький островок библейской суши («…и мелем, и месим…»), отторгнутый у полноводного половодья.

Глинка – имя не-собственное, невместимое сознанием, несо-вместимое с суетой, не из-местимое кораблем предыдущей и последующей музыки – русской и нерусской. Это вообще не наименование человеческое, а – пароль, шифр для посвященных, освященный и освещенный заревом собственной царственной непреложности, непреходящести, непереходящести в новые качества и количества романсов, ансамблей, оперных и оркестровых партитур. Звук фамилии композитора – явление музыкальное само по себе, оркестровое, темброво-колористическое, чувственное-осязаемое («Имя твое – льдинка в руке…»). Смысл этой фамилии лишь для русской музыки – характерное первооснование почвенности. Не немецкий ручей, а маленький островок библейской суши («…и мелем, и месим…»), отторгнутый у полноводного половодья. Он умел писать о любви. Не о той, которая – между взглядом и экстазом, нет. Германо-итальянский оперный штамп ничуть не был близок его сердцу. Только русская – чтобы деньги в огонь и прочь из постылого дома, а потом долго-долго скрываться, убегать, исчезать… И наткнуться, наконец, горлом на нож в руке любимого человека. И доказать, что смерть ничего не в состоянии изменить. Такой вот Эрос-Танатос.

Он умел писать о любви. Не о той, которая – между взглядом и экстазом, нет. Германо-итальянский оперный штамп ничуть не был близок его сердцу. Только русская – чтобы деньги в огонь и прочь из постылого дома, а потом долго-долго скрываться, убегать, исчезать… И наткнуться, наконец, горлом на нож в руке любимого человека. И доказать, что смерть ничего не в состоянии изменить. Такой вот Эрос-Танатос.