Мой Шопен…

№ 4 (1278), апрель 2010

Каждый раз, приезжая в Париж, я иду на Вандомскую площадь к последней квартире Шопена, где он скончался в 1849 году. К сожалению, сейчас это частный дом и о трагическом событии сообщает только мемориальная доска. Но легенда гласит, что, когда извозчики и кучера узнали о смертельной болезни Шопена, они застелили брусчатую мостовую площади сеном, чтобы не беспокоить больного композитора шумом экипажей и стуком копыт лошадей. Сейчас на этой шикарной площади та же брусчатка, и представление, что она была покрыта слоем сена, необычайно трогательно…

Каждый раз, приезжая в Париж, я иду на Вандомскую площадь к последней квартире Шопена, где он скончался в 1849 году. К сожалению, сейчас это частный дом и о трагическом событии сообщает только мемориальная доска. Но легенда гласит, что, когда извозчики и кучера узнали о смертельной болезни Шопена, они застелили брусчатую мостовую площади сеном, чтобы не беспокоить больного композитора шумом экипажей и стуком копыт лошадей. Сейчас на этой шикарной площади та же брусчатка, и представление, что она была покрыта слоем сена, необычайно трогательно…

О Шопене написано чрезвычайно много, его музыку играют все (и умеющие, и не умеющие играть). Она записана на огромное количество СD и DVD, и каждый пианист в своей дискографии обязательно имеет что-то из Шопена. Поэтому я долго размышлял: о чем написать в честь его славного 200-летнего юбилея?

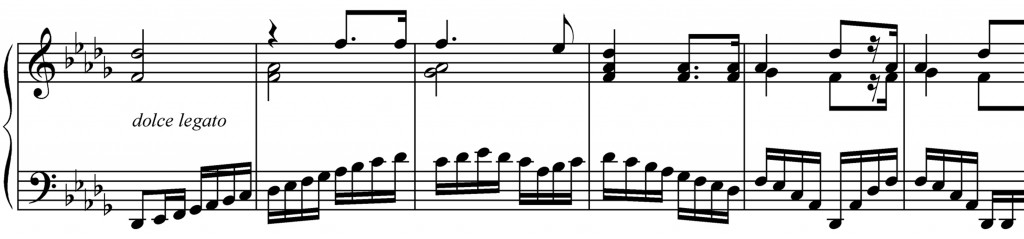

У меня есть одно небольшое преимущество перед многими исполнителями музыки Шопена, и я решил им воспользоваться. Я имел смелость в сезоне 1982-83 годов сыграть в Малом зале Московской консерватории все фортепианные произведения Шопена в хронологическом порядке. Работая над этим проектом, я как бы прожил вместе с Шопеном всю его творческую жизнь. И открылись необычайно интересные детали его творческой лаборатории. Например, в Рондо ор. 1 одно место явилось поводом для своей трансформации спустя почти 20 лет – в Четвертой балладе. И такие совпадения не единичны.

Рондо op. 1 c-moll

Баллада op. 52 f-moll

Во многих сочинениях Шопена есть творческий прием, когда автор, как бы прерывая мелодическую линию, пишет октаву, звучащую как колокол, как вторжение в текст новой мысли, напоминающей о другой жизни или о смерти. Известно, что у Шопена бывали депрессивные состояния, связанные с его болезнью, оторванностью от дома, одиночеством. Впервые я столкнулся с этими мистически звучащими октавами очень давно, еще в студенческие годы, разучивая Сонату си-бемоль минор. В разработке первой части, когда кульминация отчаяния нарастает, в правой руке дважды появляется эта октава – и я не знал, куда ее отнести: к предыдущей или к последующей фразе… А потом понял, что она – самостоятельная творчески-выразительная единица.

Соната b-moll, I часть

И вот уже в начале си-минорной сонаты я услышал этот же прием (вторая строчка первой части). Иногда это piano, иногда forte, но всегда напоминание: остановись, подумай! А в репризе Четвертого скерцо уже каскад октав fortissimo врывается вроде в совсем не грустную музыку. И в Фантазии фа минор три нисходящие октавы повторяются несколько раз и звучат как «стук судьбы в дверь». Заключение Баркаролы без четырех октав в конце было бы созерцательно-успокаивающим. И уж совсем жутко звучат октавы «ля» в репризе Третьего скерцо, опять как бы вторгаясь и ломая главную мелодическую линию.

Шопена очень трудно играть, потому что его романтическая душа, наполненная поэзией, свободой музыкальной мысли, была в то же время воспитана в классическом духе. Он сочинял музыку, не отходя от классических форм, и в этом смысле он не был новатором, каким был, например, Шуман. Его мелизмы всегда играются в классическом стиле на сильную долю и вместе с басом, его форма всегда ясно построена. Даже в сочинениях, написанных в свободной форме, таких как баллады, просматривается жесткая логика развития материала.

Интересно, что иногда Шопен полностью меняет динамику темы в репризе по сравнению с экспозицией. Так, например, в Первой балладе заключительная партия (ми-бемоль мажор) в экспозиции звучит pianissimo – как колыбельная, а в репризе она превращается в поток энергии sempre f и приводит нас к соль минору на продолжающемся crescendo, как бы падая в отчаяние основной тональности. А 90% пианистов меняют динамику Шопена, делая здесь diminuendo, звучащее слащаво и бессильно, хотя Шопен пишет dim. позже, только после кульминации в соль миноре.

Тот же замысел в Фантазии фа минор, одном из самых патриотических произведений Шопена. Марш в ля-бемоль мажоре (заключительная партия) в экспозиции играется ровно piano, и лишь внезапная модуляция звучит неожиданно fortissimo; но в репризе этот же марш идет ассеleraпdo от forte к fortissimo. Мы как бы помним ту внезапную модуляцию и трагически-безнадежно в нее стремимся, заранее зная о поражении. После этой кульминации заключительная каденция, мне кажется, лучше звучит на полной педали, как бы удаляясь в небытие…

Отдельный разговор можно вести об этюдах. В последние годы – времени небывалых скоростей и точных виртуозов из Юго-Восточной Азии – редко можно услышать поистине трагические этюды Шопена (такие как ор. 10 № 4 и № 12 или ор. 25 № 2, 5, 6, 10, 11, 12) по-настоящему.

До-диез минорный этюд с легкой руки С. Рихтера превратился в скоростной поезд (ТGV во Франции или «Shinkansen» в Японии), движущийся со скоростью 250 км в час. Все мелькает, мелодическая линия, написанная Шопеном шестнадцатыми, теряет свою драматичность – слушатель ощущает музыку по четвертям, не воспринимая напряженности мелодии. В октавном этюде ор. 25 № 10 октавы сыпятся быстро и staccato, хотя известно, что Шопен не любил октавы staccato и только один раз употребил их в середине Полонеза ля-бемоль мажор ор. 53 – в остальных случаях (в Балладе соль минор, в Полонезе фа-диез минор, в Фантазии фа минор) они написаны legato. В этом этюде они должны бы срываться на нас падающей лавиной, а не стуком копыт. И в «Революционном» этюде (ор. 10 № 12) сплошь и рядом левая рука теряет свой мужественный характер бури сопротивления, а возгласы правой звучат как жалкие истерические вопли!

Безусловно, творчество Шопена в целом трагично, и он сам часто предавался думам о смерти. Может быть, в связи с этим бытует мнение, что Шопен – композитор печали и большинство его сочинений написано в миноре. Но это не совсем так. В молодые годы Шопен был заводилой в компаниях, любил театр и оперу, часто сам разыгрывал пьесы в домашнем кругу со своими сестрами. А позже, в Париже, ему нравилось посещать балы – Эжен Делакруа писал, что Шопен сжигает свое здоровье, проводя полночи на светских раутах. Во многих его сочинениях слышна неподдельная радость. Это и вальсы (ор. 18, ор. 34 № 1 и ор. 42 № З), и многие мазурки, и полонезы (ля мажор, ля-бемоль мажор).

Но самое поразительное, что последние сочинения Шопена, когда он знал о своей смертельной болезни, начиная с Колыбельной (ор. 57), написаны в мажоре или заканчиваются мажором. Я имею в виду крупные сочинения. Исключение составляют мазурки и вальс до-диез минор (ор. 64 № 2). Но и Колыбельная, и Баркарола (ор. 60), и Полонез-фантазия (ор. 61), и оба ноктюрна ор. 62, и два вальса ор. 64 написаны в мажоре. А две сонаты (си минор ор. 58 и виолончельная ор. 65) заканчиваются мажором. Я это связываю с религиозными чувствами Шопена. Раскрывая трагичность жизни в си-минорной сонате, он в конце обращает свой взор к Богу. И эта сложнейшая, насыщенная огромным количеством разнообразных тем и образов музыка заканчивается мощным порывом вверх – к небу, к свету!

Я не случайно написал вначале, что Шопена играют все. Его и любят все, и в этом смысле он сверхнационален. Его музыка настолько личная, настолько проникает в глубины человеческого духа, что у любого слушателя может затронуть созвучные струны сердца, защемить душу. Нужно только слушать…

Мой учитель – Лев Оборин, один из замечательных исполнителей музыки Шопена, не раз обращал внимание на совершеннейший вкус Шопена и напоминал, что его матерью была княгиня Кжижановська. Благородное происхождение Шопена наложило отпечаток на все его творчество, и невозможно найти ни одного сочинения, где ему изменял бы вкус. В этом одна из самых больших трудностей при исполнении его музыки. Только искренность, чистота души, отсутствие своих «придумок» могут дать возможность выразительно сыграть Шопена. Иначе два отклонения: или в пошлую сентиментальность, или в фальшивый пафос. Шопен строго наказывает исполнителя с псевдочувствами, и публика сразу это слышит. Может быть, поэтому истинных шопенистов на свете очень мало. Даже среди великих…

Профессор М. С. Воскресенский

март, 2010