Художник и композитор

№7 (1408), октябрь 2024 года

Горит весь мир, прозрачен и духовен,

Теперь-то он поистине хорош…

Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке»

10 июня в столице весь вечер шел проливной дождь… И, кажется, только в одном, новоотстроенном «Московском дворике» между Большой Никитской улицей и Средним Кисловским переулком люди совсем не заметили непогоды. В этот вечер в Московской консерватории состоялся концерт «В.Д. Поленов – художник и композитор» к 180-летию со дня его рождения.

Василий Дмитриевич Поленов (1844 – 1927) обладал незаурядным исполнительским и композиторским талантом. Он был «одним из немногих живописцев, кто постоянно сочинял музыку – симфонические и духовные произведения, романсы, квартеты, оперы», –пишут авторы проекта «В.Д. Поленов – художник и композитор» в своем замечательном буклете, специально изданном в честь события.

На сцене Рахманиновского зала музыкантам удалось воссоздать атмосферу теплого летнего вечера на Оке. Именно там, близ города Тарусы, недалеко от села Бёхово с 1890 года художник отстроил большой каменный дом, мастерскую и обосновался вместе с семьей. В своей усадьбе в Борке, как называл ее сам живописец, вдохновленный «очарованьем русского пейзажа» Поленов много работал над своими полотнами, а по вечерам с удовольствием отдавался музицированию.

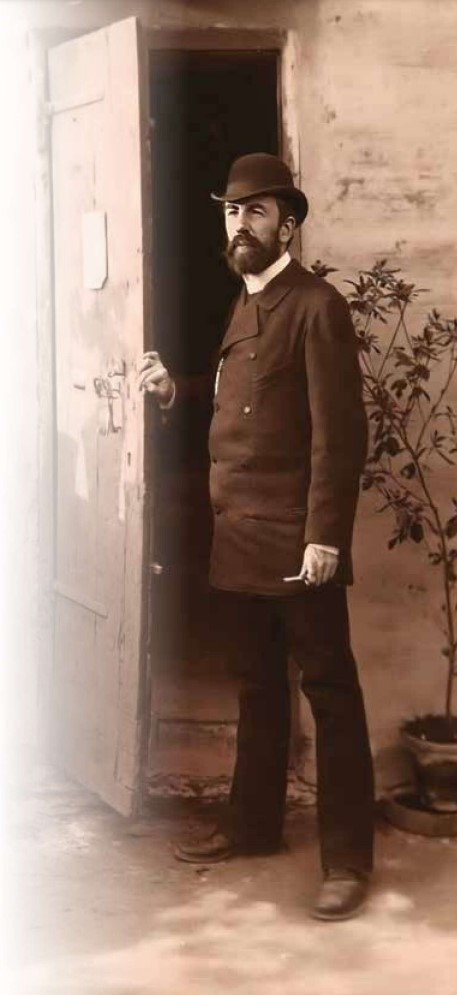

Картины художника сменяли друг друга на большом экране над сценой: во всей красе предстали заокские пейзажи, запечатленные рукой живописца. По бокам сцены симметрично расположились бережно привезенные из Поленово портреты Василия Дмитриевича Поленова и его жены, Натальи Васильевны Якунчиковой, выполненные рукой Н.Д. Кузнецова. Казалось, будто хозяева Борка тоже присутствовали на музыкальном вечере. Перед началом концерта был показан небольшой фильм о современной культурной жизни Музея-заповедника.

Собравшихся приветствовал ректор Московской консерватории, профессор А.С. Соколов, рассказав и о многолетней традиции просветительских проектов кафедры истории русской музыки, и о творческом содружестве Консерватории с Музеем-заповедником, и о многогранности таланта В.Д. Поленова. Со вступительным словом к гостям вечера обратилась художественный руководитель проекта, его инициатор и вдохновитель – декан научно-композиторского факультета, заведующая кафедрой истории русской музыки, доктор искусствоведения, профессор И.А. Скворцова. Она поделилась своими впечатлениями от знакомства с музыкой В.Д. Поленова, рассказала о стиле его музыкальных сочинений, рукописном нотном архиве и о концепции юбилейного вечера.

В первом отделении концерта исполнялись сочинения самого композитора-художника. Некоторые из них были специально восстановлены для этого вечера по рукописям, предоставленным Государственным мемориальным историко-художественным и природным музеем-заповедником В.Д. Поленова и лично его директором Н.Ф. Поленовой. Молодежный хор НТЦ церковной музыки Московской консерватории (художественный руководитель проф. Л.З. Конторович) во главе с дирижером Михаилом Котельниковым исполнил хоровые сочинения Поленова. Песнопения из Литургии сопровождались сменявшими друг друга, словно ожившими на огромном мультимедийном экране, полотнами В.Д. Поленова. И как одухотворенно и празднично, на шестой седмице по Пасхе, звучали песнопения из Литургии св. Иоанна Златоуста, а на полотне художника возвышенно белела на берегу Оки Троицкая «Церковь в Бёхове»!

Современные программы и компьютерные средства обработки изображений, действительно, позволяют иллюстрациям «оживать»: приближать и удалять наиболее значимые элементы картины, добавлять пейзажам движения, водной глади – ряби или капель, солнечным лучам – яркости или бликов, облакам – воздушности и парения. Так, на восприятие Херувимской песни настраивал вид «Благовещенского собора в Москве» (1877), хоровому «Тебе поем» гармонировал вид «Церкви у озера» (1880), во время торжественного «Хвалите Господа с небес» на экране блистал «Вид на Тарусу вечером», запечатленный художником в 1910-е годы.

Шесть фрагментов Литургии вместе с четырьмя хорами на стихи М.Ю. Лермонтова обрамляли в первом отделении Трио для фортепиано, скрипки и виолончели Поленова. Не случайно это сочинение Поленов назвал «Фантазия-мозаика»: словно чистые краски на поленовских импрессионистических пейзажах, будто кусочки мозаики большого дома в Борке, в этом сочинении соединились яркие музыкальные темы. В Трио композитор воссоздал целый мир: здесь и огненная «Марсельеза», и «Рейнская» симфония Шумана, и величественная «Слава» Мусоргского… Чем ясней становились все детали большой мозаики Поленова во время исполнения, тем «необъятней делались дали речных лугов, затонов и излук», как писал Заболоцкий.

В конце первого отделения на сцену вновь вышел Молодежный хор, на этот раз с солистами. Четыре хора Поленова – «Горные вершины», «Белеет парус», «По небу полуночи» и «Ночевала тучка» – сопровождались его живописными картинами и этюдами «Гора Хермон с Фавора», «Вход в Смирнскую бухту (Смирнский залив)», «Сумерки» и др. Музыка Поленова, как и его пейзажи, силой точного образа рождала не только восхищение и умиротворение, но порой и «грусть, волнение… и даже слезы. Те редкие слезы, которые вызывает прекрасное. Русский пейзаж с его мягкостью, застенчивыми веснами, с его невзрачностью, которая через короткое время оказывается тихой красотой…» (К.Г. Паустовский).

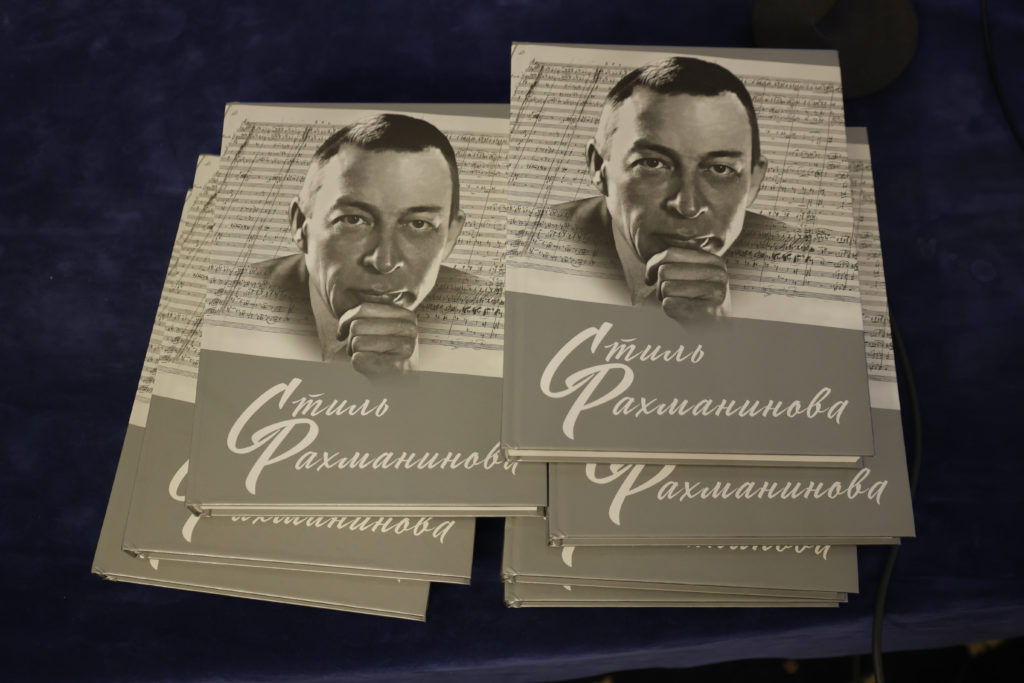

Во втором отделении концерта звучала музыка Баха – композитора, творчество которого высоко ценил Василий Поленов. Народный артист РФ Александр Князев (виолончель) исполнил три части из Партиты №2 (BWV.1004) в собственном переложении для виолончели. Затем он, совместно с лауреатом всероссийских и международных конкурсов Филиппом Копачевским представил на суд слушателей Сонату С.В. Рахманинова для виолончели и фортепиано соль-минор (опус 19) – любимое сочинение художника, часто звучавшее на музыкальных вечерах в Борке. Чувственная игра А. Князева никого не могла оставить равнодушным, тембр виолончели звучал как человеческий голос. Быть может, то был голос великого Баха, гениального Рахманинова или самого Василия Поленова, чьи фотографии сменялись на экране. И в теплой, точно домашней обстановке слушатели, позабыв о традициях светского концерта, с упоением и благодарностью аплодировали музыкантам после каждой исполненной части.

Творчество Поленова, так гармонично сочетающее в себе изобразительное искусство и музыку, несомненно, уникальная страница русской истории и культуры. И многогранный талант мастера рубежа XIX-XX столетий вдохновил организаторов мультимедийного проекта объединить на сцене звуковые и живописные произведения Василия Дмитриевича. Нет сомнения, что каждый слушатель-зритель, вышедший в тот вечер из светлого Рахманиновского зала, с восторгом и наслаждением шагал по мокрым от дождя московским улицам…

Софья Бердникова,

студентка НКФ, музыковедение